近日,我院师生在国际知名期刊Small(JCR一区,中科院二区Top,IF=12.1)上发表了题为“ThermalField Management for Stress Releasing Toward Efficient, Scalable PerovskitePhotovoltaics”的研究论文,我院硕士研究生宋昱辰、叶林俊为论文共同第一作者,王鑫博士为论文第一通讯作者。

内容简介:

钙钛矿太阳能电池作为一种前景广阔的光伏技术,目前仍面临制备过程中的关键挑战:在传统基于溶液法的自下而上热退火工艺中,因材料间热膨胀系数不匹配,容易在钙钛矿薄膜中引入残余应变,从而显著降低器件的光伏性能,并制约其规模化制备。针对这一问题,本文提出了一种通过构建均匀热场,结合气-固(GS)反应与同步退火过程,以实现钙钛矿薄膜应力释放的新策略。在该过程中,通过控制甲脒碘化物(FAI)蒸气缓慢扩散并嵌入碘化铅(PbI₂)薄膜,实现了纯α相黑色 FAPbI₃钙钛矿的生成,从而精准调控了钙钛矿晶体的生长动力学并有效缓解了残余应变。该热管理方法进一步促进了钙钛矿薄膜的取向结晶,降低了缺陷态密度,使器件的功率转换效率(PCE)从对照组的 22.77% 提升至 23.58%,并显著增强了其运行稳定性。此外,该方法在实现颜色可调性及大面积钙钛矿太阳能组件(PSM,面积 859.1 cm²)的制备中也展现出良好适用性,组件 PCE 由 12.74% 提升至 16.56%。本研究凸显了热场调控在实现低应力、可扩展钙钛矿薄膜制备中的关键作用。

文章链接:https://doi.org/10.1002/smll.202508529

图文导读:

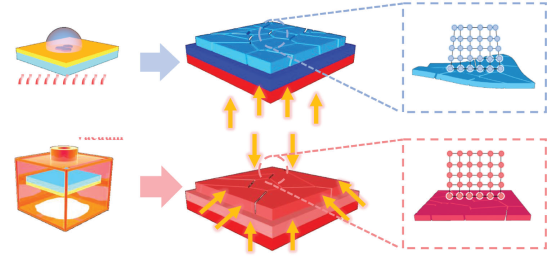

图 1. 传统溶液法(SC)和气固反应法(GS) 制备钙钛矿薄膜的热场原理及其对热应力影响示意图。

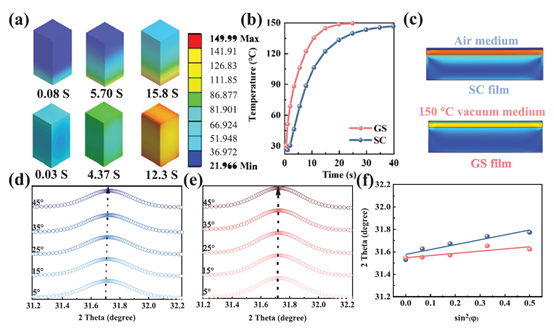

图 2. a) 采用 SC和 GS工艺进行退火下热场分布的有限元分析; b) 钙钛矿薄膜表面温度随退火时间的变化;c) GS 和 SC 热处理下钙钛矿层应力分布的比较;d-e) 在固定 φ 角为 0.2°且 φ 角变化范围为 31.2°至 32.2°的条件下, d) SC 和 e) GS 薄膜样品的 GI-XRD 衍射峰位移;f) 从 XRD 图谱提取的钙钛矿薄膜的 2θ-sin²ψ线性拟合图;

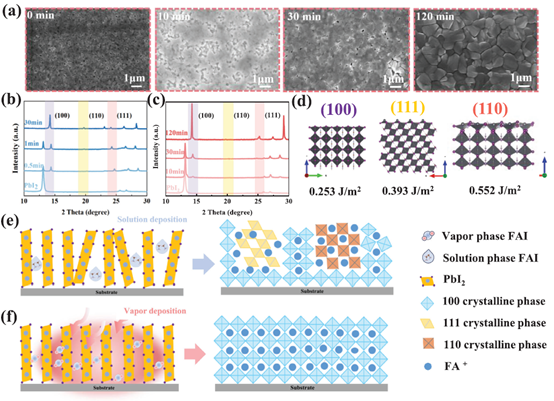

图 3. a) 不同退火时间的钙钛矿薄膜的SEM图;b-c) 基于(b)SC和 (c)GS方法的钙钛矿薄膜在不同退火时间下的XRD分析; d) 钙钛矿(100)、(110) 和 (111) 晶面原子排列及能量示意图;e-f) 两种方法形成钙钛矿薄膜过程中的引起应力原理示意图;

图 3. a) 不同退火时间的钙钛矿薄膜的SEM图;b-c) 基于(b)SC和 (c)GS方法的钙钛矿薄膜在不同退火时间下的XRD分析; d) 钙钛矿(100)、(110) 和 (111) 晶面原子排列及能量示意图;e-f) 两种方法形成钙钛矿薄膜过程中的引起应力原理示意图;

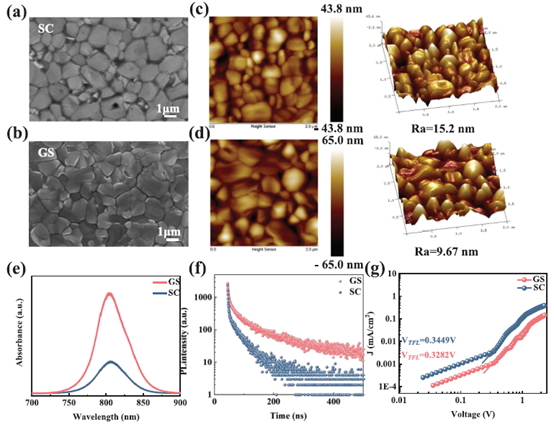

图 4. a-b)钙钛矿薄膜在(a) SC 和(b) GS 工艺下的 SEM 图;c-d) 钙钛矿薄膜在(c) SC 和(d) GS 工艺下的二维(左)及对应三维(右)表面形貌 AFM 图;e) SC 和 GS 方法所制备钙钛矿薄膜的 PL 光谱;f) SC 和 GS 方法所制备钙钛矿薄膜的 TRPL 光谱;g) 采用 SC 和 GS 工艺制备的单电子器件的 SCLC曲线。

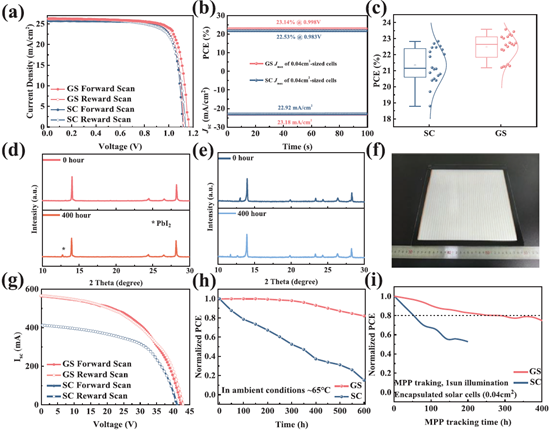

图5. a) 两种热处理下的钙钛矿太阳能电池的J-V曲线图;b) 通过SC和GS方法制备的钙钛矿太阳能电池在最大功率点(MPP)下的稳态效率和电流密度;c) 两种方法电池器件的效率统计分布图;d-e) SC和GS方法制备的钙钛矿膜在老化400小时并保持65°C条件前后的XRD图谱;f) 钙钛矿太阳能电池的组件实物图;g) 两种方法的钙钛矿模组的J-CV曲线。h) 未封装器件在氮气环境下、室温持续照射下的MPP长期稳定性。i) 电池在65°C热老化下的持续稳定性;