近日,我院青年教师崔永杰作为第一作者在材料领域知名期刊《MaterialsHorizons》(JCR一区,中科院二区,IF=10.7)上发表了题为“Non-RadiativeRecombination Energy Losses in Y-series Asymmetric Acceptors-Based OrganicSolar Cells”的论文,24级材料与化工硕士研究生柴照涵为第二作者,上海第二工业大学能源与材料学院为第一单位,该工作得到吴子华教授和谢华清教授的指导。

此外,崔永杰博士指导研究生通过理论计算和实验结合揭示A-CDA'D-CA型受体中A'的作用机制:A'单元的电负性驱动的多维相互作用是决定该类材料器件性能的关键,该工作发表在《AdvancedEnergy materials》(JCR一区,中科院一区TOP,IF=26)上(Adv.Energy Mater. 2025,15, 2502643)。另外,作为第一通讯作者指导研究生通过开发设计匹配A-CDA'D-CA型受体的给体材料,实现了非卤加工18.1%的光电转换效率(ACSAppl. Mater. Interfaces 2025,17, 50805-50813)。

内容简介

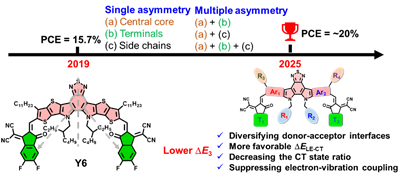

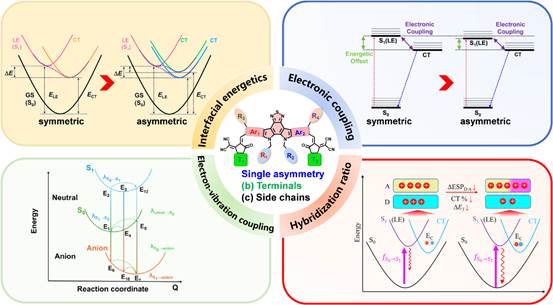

Y6分子的工程化设计标志着有机太阳能电池非富勒烯受体发展范式的重大转变,其独特的A-CDA'D-CA结构和优化的分子间堆积使得能量转换效率实现显著提升。然而,持续存在的非辐射复合能量损失(ΔEₙᵣ)严重阻碍了进一步突破,这类损失主要源于分子弛豫过程和带隙以下的电荷复合路径。在众多结构优化策略中,分子不对称设计近年来展现出巨大潜力,可在不牺牲光吸收或电荷传输性能的前提下有效抑制ΔEₙᵣ。本工作系统总结了Y系列不对称非富勒烯受体的最新进展,涵盖核心单元、端基、侧链以及多位点不对称修饰等策略。重点阐释了特定不对称结构调控分子能级、激子动力学及非辐射衰减过程的内在机制,通过理论模型与实证关联揭示了结构与ΔEₙᵣ的内在关系,最后展望了下一代不对称受体理性设计面临的关键挑战与前瞻性原则。

图1.本综述中讨论内容的示意图

图2.不对称受体的电压损失调节机制机理图